アンカーグリップとゼッツェン問題・・その0.1.1beta

- 2016/11/13 03:01

- カテゴリー:楽器のコト, Trumpetのこと, Tromboneのこと, まったくの覚え書き

やっぱりまだ少しだってまとめる気になれないぐらい

各パーツがつながらないんだけど そこらへんの紙に書き留めちゃうと

どうせビールこぼして読めなくなって捨てちゃうのでココに書くことにするです。

0.1.1alfaでは「口唇の体積」なんて表現しかできてないけど

コレの意味するところは唇の「筋肉じゃないビロビロの部分」のことで

0.数ミリ〜数ミリ奥には口輪筋があって通常咬合の場合の9割以上を占める

上唇メインのアンブシュアでは下唇はソコしか振動してないんだよね。

ので、

上唇は口輪筋までかなりガッツリ振動するけど基本的にシングル・リードとして機能する

リップ・リードは下唇を固定して下顎でそれを制御することによってエアの流量と

その方向を変化させて音程音量を決定する。

このとき舌の位置と形状はエアストリームに甚大な影響を及ぼすが、それはあくまでも大きな音色の変化と、

大きくても短3度以下の強制音的な音程の変化がみられるに留まるため倍音操作の主ではない。

ぐらいは間違いないはず。

次、

「オレってば下左1番の歯が・・」

って、なんじゃそりゃ(苦笑)

ってかまあ、あまりに私的すぎるけどオレ下の歯並びのせいで試してみたい位置に

アンカーできない範囲があるのよねぇん。ははは。

んで、なんとなく前に内エッジが超キツめに削ったマウスピース出してきて吹いてみたら

角度によっては

「内エッジでアンカー?」

とかが オレにも段階的に試してみたらデキナイわけでもなくて、

なんとなくだけど「キツいエッジがスキなヒト」のキモチにちょっとだけ共感できたわけでした。

んでぇ!

「小口径リム」よ。

口がちっちゃけりゃ唇もちゃいちー。

唇がちゃいちーなら口径ちっちゃくすれば

《「ぁあ☆ぃィん♪」本当は「ein setzen」: 真ん中に位置する》のは、

できるというよりも不可避になってくるわけで(上の行は書いてて恥ずかしいぞぉ!)

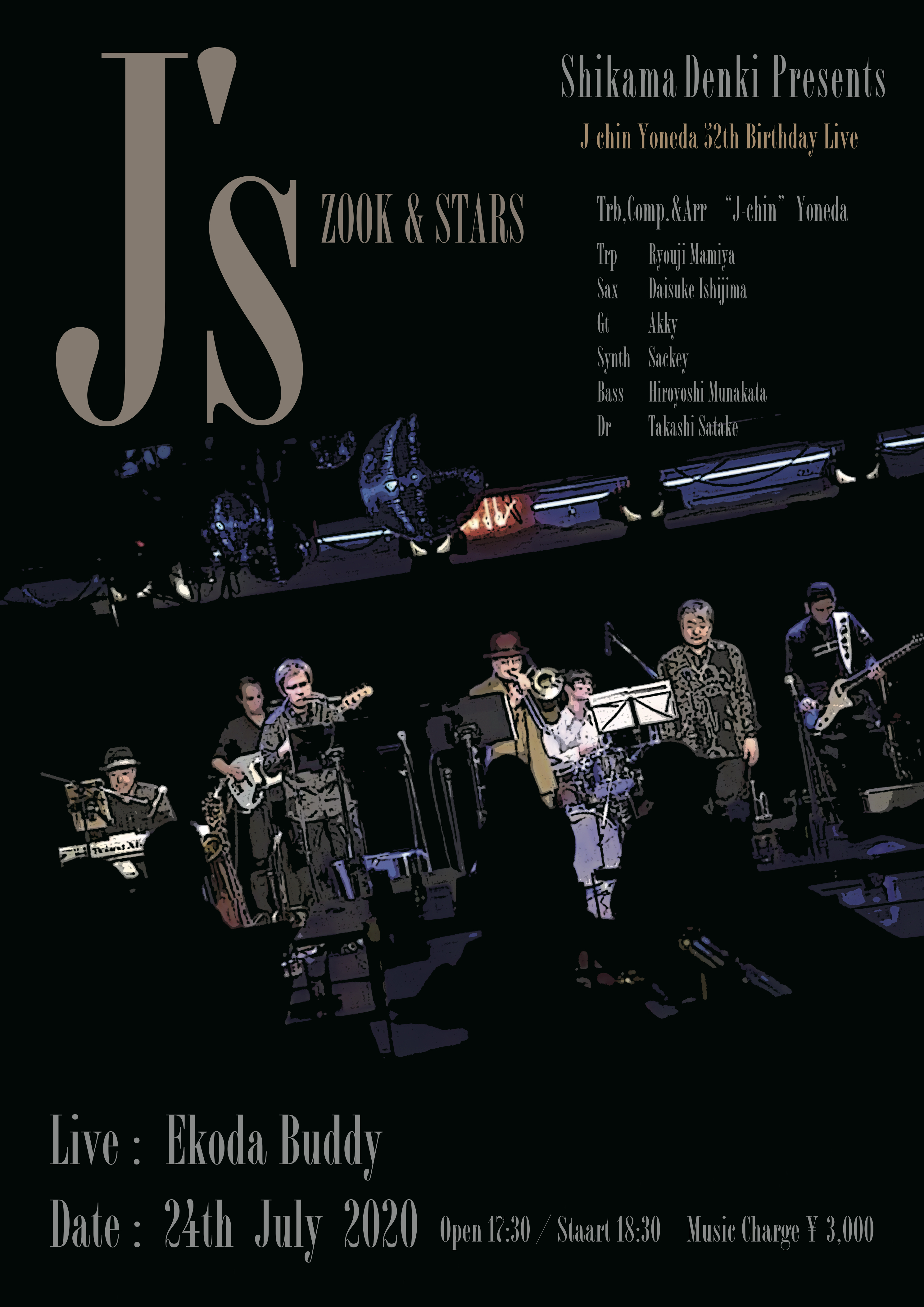

来週の数日間はTrbも使ってないマウスピースのどれかを削ってちっちゃくしてイロイロやってみるです。

(再起不能になりませんように♪)

ちなみに 神臨デニス・ブレインは

トーチャンだったか叔父さんだったかにもらったクソちゃいちーで刺さりの良いナローリムの

深っかい深っかいマウスピースで最低音域へのインターバル以外は胸を張って微動だにせず、

ブレイン家に先祖代々伝わる古式ゆかしいアインゼッツェンで17歳からソロイストとして

50年前のヨーロッパ中で引っ張りダコちゅぅ〜だったんだってよ。

サラブレッドの譜面台にはクルマの雑誌があったそうじゃ。

んで、クリフォード・ブラウンと同じく事故って亡くなるんだよね。。。

書いてて思い出したけどメイナード・ファーガソン全盛期の

(今さらのフォローだけど映画のロッキーやアメリカ横断ウルトラクイズとかのヒトね)

あの内エッジなしのリムはファーガソンが若い頃ジャック・ティーガーデンに見せてもらった

彼のマウスピースをTrpに再現したものだったんだって。

あのカタチは身体的アドバンテージが必要だけど使えるならたぶんそうそうバテないからね。

ってかティーガーデン先生ってばどんな仕事のとり方してたのさ。